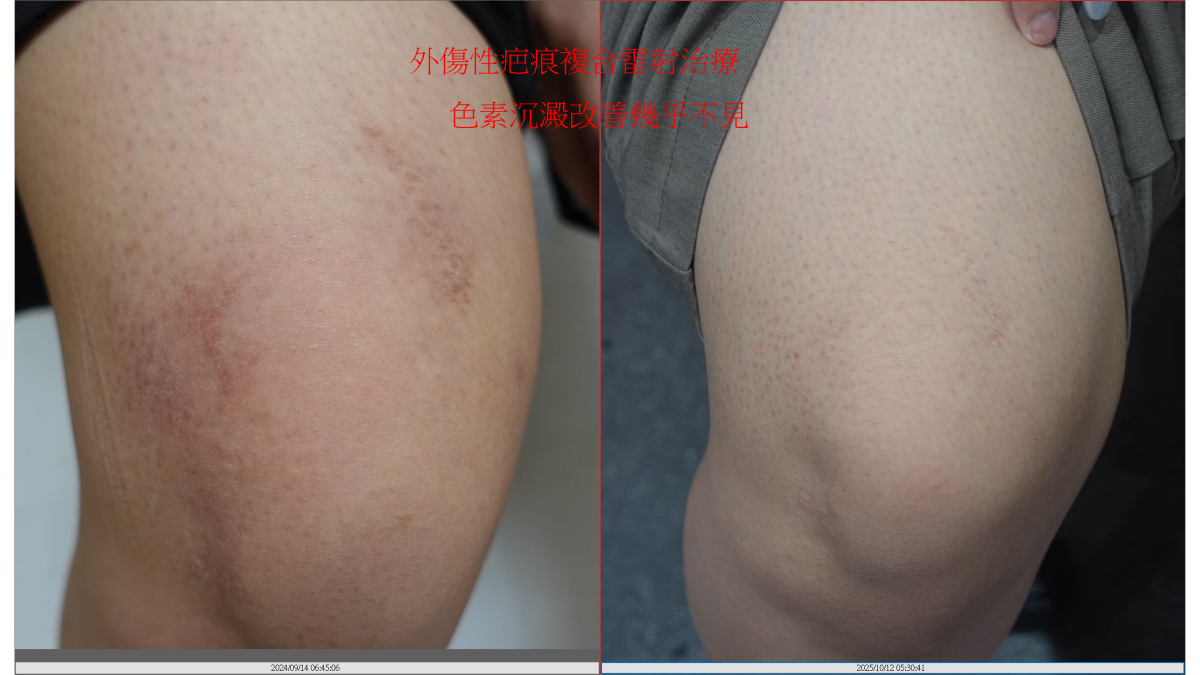

皮膚是人體最大的器官,也是抵禦外界環境的第一道防線。當皮膚因外傷、燒燙傷、手術或發炎性疾病而受損時,身體會啟動複雜的傷口癒合機制來進行修復。修復過程的最終產物——疤痕,其外觀與功能性往往與正常皮膚有顯著差異,從而對個人的心理、社交及生活品質造成不同程度的影響。特別是在顏面、關節等暴露或活動頻繁的部位,不美觀或功能受限的疤痕更成為許多人關切的議題。臨床上,如使用者提供的圖片所示,外傷性疤痕經過複合性雷射等現代治療手段,能在一年左右的時間內達到色素沉澱與凹陷顯著改善,幾乎恢復至正常皮膚的狀態,這顯示了當前疤痕治療已取得長足進步。

疤痕的形成:從傷口癒合到組織重塑

了解疤痕如何形成是制定有效治療策略的基礎。傷口的癒合是一個動態且連續的過程,大致可分為三個相互重疊的階段。任何一個階段的失衡,都可能導致不理想的疤痕產生。

傷口癒合分為發炎期、增生期與重塑期。這三個時期的轉換,是皮膚的細胞透過各種訊號互相協調,才能精準的依序進行。若訊號錯亂,協調不順,就可能產生異常的疤痕。

| 癒合階段 | 持續時間 | 主要生理活動 |

| 發炎期 (Inflammatory Phase) | 約3天 | -止血:血小板聚集形成血栓,阻止出血。 發炎反應:白血球(如中性球和巨噬細胞)被召集至傷口,清除細菌、壞死組織及異物,為後續修復做準備。 |

| 增生期 (Proliferative Phase) | 約3-4週 | - 肉芽組織形成:纖維母細胞增生,並合成膠原蛋白等細胞外基質,形成填充傷口的肉芽組織。 - 血管新生:新的微血管網絡形成,為新生組織提供氧氣與養分。 - 上皮化:表皮細胞從傷口邊緣向中心移行,覆蓋傷口表面。 |

| 重塑期 (Remodeling/Maturation Phase) | 數月至數年 | - 膠原蛋白重組:初期較為紊亂的第三型膠原蛋白逐漸被更強韌的第一型膠原蛋白取代,並重新排列得更有序。 - 血管消退:新生血管逐漸減少,疤痕顏色由紅轉淡。 - 疤痕成熟:疤痕的抗張強度逐漸增加,但通常僅能恢復至正常皮膚的70-80%。 |

理想情況下,重塑期結束後會形成一個平坦、柔軟、顏色接近周圍膚色的「成熟疤痕」。若在癒合過程中,膠原蛋白的合成與分解失衡,例如過度增生或降解不足,便會導致外觀異常的病態性疤痕,如肥厚性疤痕或蟹足腫。

疤痕的多元分類系統

疤痕並非單一概念,其臨床表現多樣,可根據成因、外觀顏色及立體型態進行分類。整合各家醫療單位的觀點,有助於更精準地描述疤痕並選擇合適的治療方案。

依形成原因分類

不同類型的皮膚損傷會導致特徵各異的疤痕:•擦傷/摔傷:多為表淺傷口,但因摩擦常伴隨異物(如沙石)嵌入,若清潔不徹底,癒合後容易留下色素沉澱,形成黑色或棕色的斑駁外觀。

•燒燙傷:高溫能量不僅損傷皮膚,更可能造成深層組織的熱傷害,導致膠原蛋白過度收縮,形成疤痕攣縮 。若發生在關節處,將嚴重影響活動功能,因此後續的物理復健至關重要。

•切割傷/刀傷:其特點是傷口邊緣整齊但深邃。若傷口較深長且未經妥善縫合,兩側皮膚對位不佳,癒合後常形成線狀的白色疤痕。相對地,經由醫師精心設計並順應皮膚紋理(Langer's lines)進行的手術性傷口,因張力較小且經過層層縫合,其疤痕通常較為平整美觀。

•發炎性皮膚病:以痤瘡(痘痘)最為典型。持續或嚴重的發炎反應會破壞真皮層結構,根據破壞與修復的程度,可產生紅色痘疤、黑色痘疤、凹陷型痘疤或增生型(凸起)痘疤。

案例分析: 這位是上唇深部擦傷,導致增生性疤痕,經過雷射治療與藥物治療後,幾乎無痕。

依外觀型態與顏色分類

維美診所提出「四型三色」的分類法,有助於系統化地規劃治療[3]。此分類法與其他診所的觀點能良好整合,提供了一個清晰的臨床評估框架。

| 分類維度 | 類型 | 特徵描述 | 主要成因 |

| 顏色 (三色) | 紅疤 | 疤痕呈現紅色或粉紅色 | 傷口癒合過程中血管過度增生,且在癒合後未能完全消退,持續的發炎反應也會加劇紅色外觀。 |

| 黑疤 | 疤痕呈現棕色、灰色或黑色 | 發炎後色素沉澱(Post-Inflammatory Hyperpigmentation, PIH),因發炎反應刺激黑色素細胞過度活躍所致。 | |

| 白疤 | 疤痕顏色比周圍正常皮膚淡 | 傷口過深,破壞了真皮層的黑色素細胞,導致癒合後該區域色素脫失(Hypopigmentation)。 | |

| 型態 (四型) | 平疤 (生理性疤痕) | 疤痕平坦,與周圍皮膚齊平 | 理想的傷口癒合結果,膠原蛋白的合成與分解達到平衡。臺北榮總稱之為「成熟疤痕」。 |

| 凹疤 (萎縮性疤痕) | 疤痕表面低於周圍皮膚 | 發炎或創傷導致真皮組織缺損過多,或疤痕組織纖維化並向下拉扯皮膚表面。 | |

| 凸疤 (增生性疤痕) | 疤痕組織明顯高於皮膚表面,但範圍未超過原傷口邊界。 | 傷口癒合過程中膠原蛋白過度合成,常見於張力較大的部位如關節、胸前。 | |

| 凸疤 (蟹足腫) | 疤痕組織不僅凸起,且範圍侵犯至周圍正常皮膚,形成蟹爪般的延伸,常伴隨搔癢或疼痛感。 | 與個人體質和遺傳高度相關,屬於更為嚴重的病態性疤痕,發炎反應比增生性疤痕更強烈。 | |

| 硬疤/攣縮疤痕 | 疤痕組織僵硬,缺乏彈性,可能導致關節功能受限。 | 肥厚性疤痕若未妥善治療,纖維組織持續積聚硬化,最終形成疤痕攣縮。 |

影響疤痕形成的關鍵因素

疤痕最終的外觀受到多種內在和外在因素的共同影響:

1.傷口特性:傷口的深度與大小是決定性因素。傷口越深,觸及真皮層甚至皮下組織,疤痕形成的風險與嚴重程度就越高。

2.感染與發炎:傷口若發生細菌感染,會延長發炎期,加劇組織破壞,並干擾正常的癒合過程,極易導致不美觀的疤痕。

3.癒合時間:傷口癒合所需時間越長,組織過度增生的風險就越高。因此,促進傷口快速癒合是預防不良疤痕的關鍵。

4.個人體質與遺傳:具有「蟹足腫體質」的個體,其纖維母細胞對刺激反應過度,即使是輕微的創傷(如穿耳洞、注射疫苗)也可能引發嚴重的蟹足腫。此體質有明顯的家族遺傳傾向。

5.年齡:年輕人皮膚張力大,組織再生能力強,因此相較於皮膚鬆弛、修復能力較慢的老年人,更容易產生增生性疤痕或蟹足腫。

6.受傷部位:位於關節、胸前、後背、肩膀等皮膚張力較大的區域,傷口在癒合過程中會持續受到拉扯,刺激膠原蛋白過度增生,因此是增生性疤痕與蟹足腫的好發部位。

外傷性疤痕的綜合治療策略

現代疤痕治療已從單一療法走向多模式的綜合性治療(multimodal therapy),強調根據疤痕的類型、顏色、位置及成熟度,量身訂製個人化的治療方案。其核心原則在於「先處理型態,再處理顏色」,並盡早介入,以達到最佳的外觀與功能恢復。

治療總覽:依「四型三色」制定策略

維美診所提出的「四型三色」框架為臨床治療提供了清晰的指引。下表整合了各醫療單位的資訊,呈現針對不同疤痕型態的多元治療選項:

| 疤痕型態 | 主要治療目標 | 常用治療方法 |

| 凹疤 (萎縮性疤痕) | 填補組織缺損、鬆解纖維沾黏、刺激膠原再生 | - 填充劑注射:自體脂肪、真皮、膠原蛋白增生劑(如PLLA、PDLLA)或玻尿酸,用以填補凹陷。 - 皮下剝離 (Subcision):使用特殊針頭切斷向下拉扯的纖維束。 - 能量設備:飛梭雷射、UP雷射、真皮電波或電波微針,透過微創加熱刺激真皮層膠原蛋白重組與新生。 - 手術修補:對於大範圍或邊緣銳利的凹疤,可考慮手術切除後再精細縫合。 |

| 凸疤 (增生性/蟹足腫) | 抑制纖維母細胞活性、減少膠原蛋白過度合成、軟化疤痕 | - 類固醇病灶內注射:最常用的一線療法,可有效抑制發炎與膠原蛋白合成,使疤痕軟化、平坦。 - 雷射治療:染料雷射或585黃雷射可破壞增生血管,阻斷養分供給;飛梭雷射可重塑膠原排列。 - 矽膠產品:矽膠貼片或凝膠能提供保濕與輕微加壓,是預防與治療增生性疤痕的標準非侵入性療法。 - 手術切除:特別是針對蟹足腫,單純切除復發率高,必須合併術後輔助治療,如放射線治療(SRT)、類固醇注射或使用減張テープ。 - 冷凍治療:利用液態氮低溫破壞增生組織。 - 原位消融/放射線治療:針對頑固型蟹足腫的進階療法。 |

| 硬疤/攣縮疤痕 | 軟化疤痕組織、增加皮膚彈性、恢復關節功能 | - 物理治療與復健:持續的伸展運動與壓力治療(如壓力衣)是預防和改善攣縮的基石。 - 雷射治療:UP雷射等汽化式飛梭雷射能深入真皮層,有效鬆解僵硬的纖維組織。 - 藥物注射:類固醇注射有助於軟化疤痕。 - 手術治療:對於嚴重影響功能的攣縮,需進行「Z-plasty」或「W-plasty」等皮瓣轉移手術來釋放張力,或進行植皮手術。 |

| 平疤 (顏色異常) | 校正疤痕顏色,使其接近周圍膚色 | - 紅疤:染料雷射、脈衝光(彩衝光/星動光)或長脈衝亞歷山大雷射,選擇性破壞擴張的微血管。 - 黑疤:皮秒雷射、淨膚雷射或脈衝光,利用光震波或光熱效應擊碎黑色素顆粒。 - 白疤:治療較具挑戰性。可嘗試飛梭雷射或人工點刺(Microneedling)刺激周圍黑色素細胞移轉;或考慮進行黑色素細胞移植手術。 |

撕裂傷處理成功案例

臉部撕裂傷,後期的治療:需要修疤與雷射聯合治療。

傷口處理與早期介入的重要性

所有疤痕治療的專家都一致強調「預防勝於治療」。一個理想疤痕的基礎,始於受傷當下正確的傷口照護。外傷處理原則:

1.徹底清創:務必將傷口內的異物、髒污、血塊與壞死組織完全清除,以降低感染風險。

2.精細縫合:對於較深的撕裂傷,應尋求醫師進行「多層次對位縫合」,將皮膚的不同層次(皮下、真皮、表皮)精準對齊,以最小化傷口張力。

3.保持濕潤環境:在乾淨的傷口上使用人工皮或抗生素藥膏,維持適度濕潤的癒合環境,可加速上皮化並減少疤痕形成。

4.避免刺激:癒合期間避免搔抓、摩擦傷口,並減少食用辛辣刺激性食物。

5.減少張力:位於關節等活動部位的傷口,應盡量減少不必要的伸展活動,並可使用美容膠帶或減張貼布垂直於傷口方向黏貼,以對抗皮膚張力。

臨床案例分析:外傷性疤痕的複合治療成效

以下兩個臨床案例清楚展示了現代疤痕治療的顯著成效。這些案例均採用複合性治療策略,包括雷射治療與可能的其他輔助療

治療期間約為一年(2024年9月至2025年10月)。

案例一:膝蓋外傷性疤痕

此案例展示了膝蓋部位的外傷性疤痕。治療前(左圖,2024年9月14日),可見明顯的色素沉澱,疤痕呈現紅褐色,範圍廣泛且顏色深淺不一,屬於典型的「紅疤」與「黑疤」混合型態。膝蓋位於關節活動部位,是疤痕增生的高風險區域。經過約一年的複合雷射治療後(右圖,2025年10月12日),疤痕的色素沉澱已顯著淡化,發炎反應幾乎完全消退,疤痕區域的膚色已接近周圍正常皮膚,僅留下輕微的色差。此案例充分說明了針對色素型疤痕,使用脈衝光、染料雷射或皮秒雷射等能量設備的有效性。

此案例呈現足踝的外傷性疤痕。治療前(左圖,2024年9月14日),紅圈標示處可見明顯的凹陷性疤痕,疤痕表面低於周圍皮膚,同時伴隨色素沉澱。這種凹陷通常是由於真皮層組織缺損或疤痕纖維向下拉扯所致。經過複合雷射治療後(右圖,2025年10月24日),不僅色素沉澱幾乎完全消失,疤痕的凹陷程度也明顯改善,皮膚表面趨於平整。此案例可能結合了複合雷射來重塑真皮層膠原蛋白,並搭配脈衝光或皮秒雷射來處理色素問題,充分展現了「先處理型態,再處理顏色」的治療原則。

這兩個案例共同證明,外傷性疤痕即使初期看似嚴重,透過系統性的評估與多模式的治療策略,在適當的時間內仍能獲得令人滿意的改善效果。

結論

外傷性疤痕的處理是一門結合了預防醫學、藥物學、物理治療與手術技術的綜合性科學。從傷口形成初期的正確照護,到根據疤痕「四型三色」的特徵選擇雷射、注射、手術或物理性等多元治療工具,美容醫學已能為疤痕困擾者提供有效的解決方案。如上述臨床案例所示,透過專業評估與耐心治療,即使是看似嚴重的美觀或功能性疤痕,也能在持續的努力下獲得顯著改善,重拾皮膚的健康與自信。

應注意以下幾點:

1.保持皮膚清潔:新生的皮膚較為脆弱,應注意清潔衛生,避免感染。

2.避免過度摩擦與活動:位於關節等活動頻繁部位的疤痕,應避免過度拉扯,以免導致表皮松動或形成水泡。

3.早期預防,持之以恆:疤痕的增生期可持續3個月至2年不等,因此及早開始預防並堅持治療是成功的關鍵。

4.把握治療時機:對於功能或美觀部位的攣縮性疤痕,在疤痕進入成熟前盡早進行手術矯正,兒童患者更應及早治療,以免影響生長發育。

5.注意防曬與飲食:傷口癒合期間應避免陽光曝曬,以免造成色素沉澱。飲食方面,建議多補充優質蛋白質和維生素C,並避免辛辣刺激性食物。

最終,成功的疤痕治療有賴於醫病雙方的良好溝通與合作。患者應對治療抱持合理的期望,並遵循醫囑完成整個療程,包括必要的居家護理,方能達到最理想的修復效果。

- 文章作者:黃維超醫師,整形外科專科醫師,維美醫學整形外科集團總院長,前長庚醫院整形外科主任,長庚大學臨床醫學研究所博士。